从隋唐到明清,在长达1200年的科举制度中,身居西南边陲的云南学子一直没能独占鳌头、大魁天下,所以有“云南不点状元”的说法。

直到1903年,袁嘉谷在清朝廷开设的经济特科考试中脱颖而出,高中“一等一元”,成为云南历史上唯一的“状元”。

袁嘉谷的这个“第一名”,终于打破了云南在科举上的历史性焦虑。

这个西南边疆省份对状元郎的渴望,不但刻画在西山龙门魁星点斗石雕上,更体现在昆明东城门外的状元楼上。

状元楼只是民间对横跨金汁河上的三层楼宇的俗称,它有过两个正式的名字,先是叫“魁星楼”,后来叫“聚奎楼”。

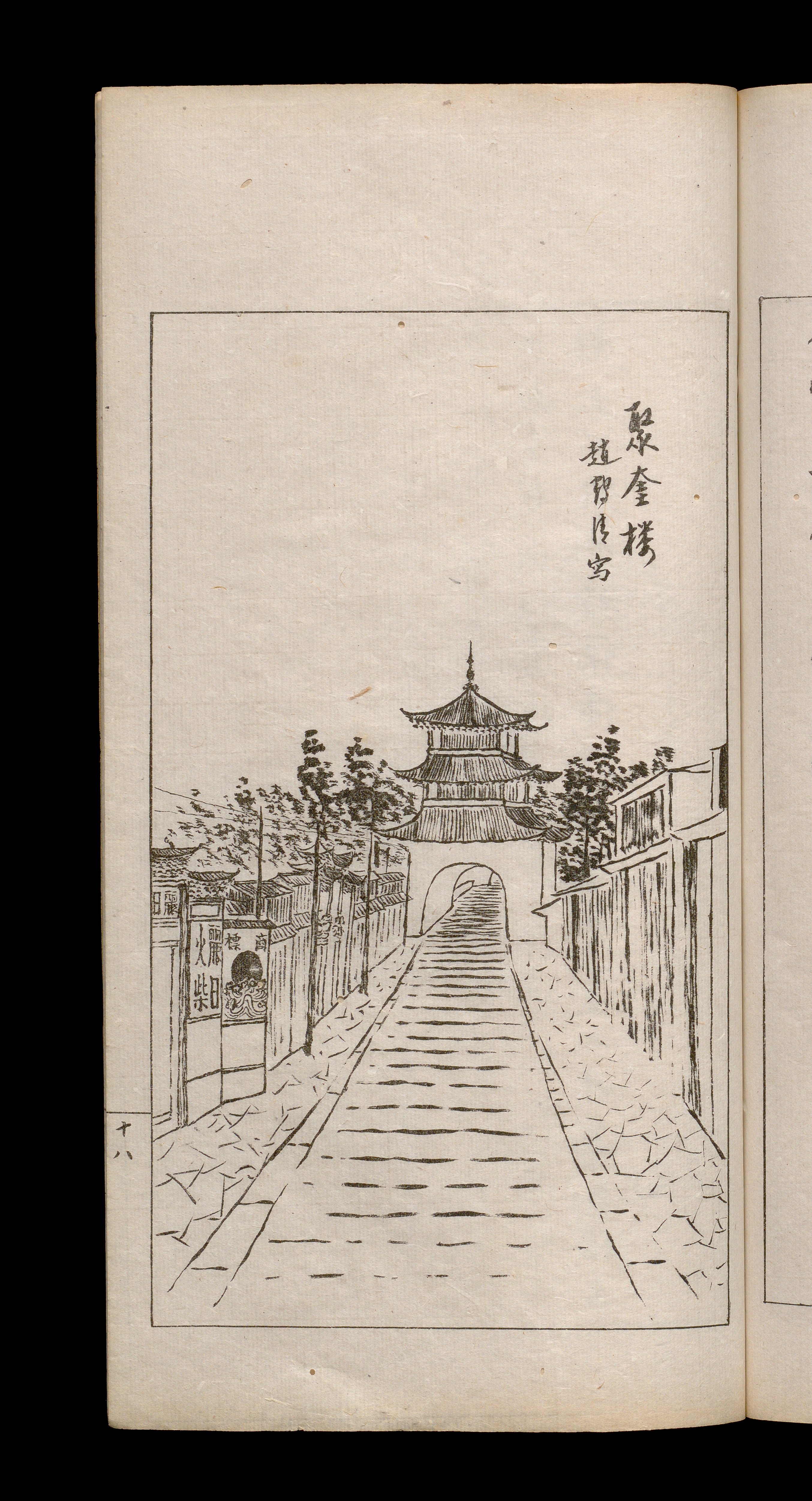

赵鹤清在《滇南名胜图》中所画的正是“聚奎楼”,这是一座单孔三层的中式楼宇,按照相关资料所载,楼中央的门洞内宽5米,深10米,高6米,车、马、行人都从这唯一的门洞通行。

而且,由画面上来看,这个时期昆明城东向的交通尚不繁忙,道路也并不宽阔,仅是寻常街巷的样子。路上并无一人一车,路两侧皆为商铺,其中“丽日火柴”的铺面和广告都被画家如实记录下来。

这其实是状元楼建楼200余年后经过重修的样子。状元楼先有桥后有楼。起于松华坝的金汁河,是大理国时期人工挖掘的灌溉工程,也是昆明“古六河”之一。它自北而南绕过昆明城,在“相公堤”这一段与通往京城的拓东路相交。为利于交通,河上一直建有木桥,至明代“黔宁王”沐英改木桥为宽阔、牢固的石桥,因相公堤上种满桂花树,所以桥又叫桂林桥。这一次,拓东路也得以拓宽。

到清康熙初年,桂林桥桥身倾圮,政府决定加固桂林桥,同时在桥上建起了三层的魁星楼。这个时候,偏居一隅的云南已经有着强烈的“状元焦虑”。据资料记载,有明一代,昆明共有51人进士及第,虽然在云南拨得头筹,但与经济文化发达的江南相比,差距巨大。

另据近代云南学者罗养儒在《纪我所知集》中所载,从堪舆的角度,昆明土金水火四星显明,只有东方木星为倒地木,所以在科举中一直不出状元,须培补文风。这也正是在昆明城东桂林桥上建魁星楼的文化和民间缘由。

到了1895年(清光绪二十一年),魁星楼倾斜,再次进行重修,这次修复后它的名字改成了“聚奎楼”。楼名的变化,折射出云南对中一次状元的极度渴望。

实际上,整个清代,昆明学子共有163人考中进士,已经大大超过了明代。而且,这一次重修状元楼,云南将于8年后真的迎来自己的“大魁天下”。

赵鹤清在《滇南名胜图》中记述了这次重修的过程和细节:前清光绪中,王兴斋先生捐赀提倡修复斯楼,以培文风,不足则募捐……

由此可见,状元楼的这次重修,是由大名鼎鼎的“钱王”王炽捐资,不足的部分由民间进行捐助。当时石屏学子袁嘉谷家境贫寒,但仍捐银五钱,记功德碑时名列最后。

重修后的状元楼,拱洞上方为重檐歇山顶阁楼,阁楼一层为关公夜读春秋塑像,回廊可观看周围景物;阁楼二层为魁星点斗塑像,楼顶悬挂匾额,蓝底上书写“聚奎楼”三个金字。

这副匾额为云南学政张建勋亲笔题写,昆明五华学院山长罗瑞图还为聚奎楼撰写了题记,文末祈愿“斯楼成,奎星聚,则有望于此后之人”,这就为袁嘉谷大魁天下埋下了伏笔。

1903年,袁嘉谷赴京应试,高中经济特科第一名,史称“经济特元”,终于填补了云南置行省600多年未点状元的缺憾,云南为之震动。至此,状元楼终于实至名归,云贵总督魏光焘专门在聚奎楼上镌刻“大魁天下”四字匾额。

赵鹤清在《滇南名胜图》中也记录了云南的这件大喜事:同门袁树五君果以经济特科第一名大魁天下,于是好谈堪舆之学者遂以此为佳话云。

袁嘉谷中状元后,还专门写了一幅楹联悬挂于聚奎楼上,上联:帝曰无双士,惭愧臣心,励此生古谊忠肝,窃比魏国书云,元之应雨;下联:南来第一楼,潆回梦乡,对当前画桥驿路,更愿长卿题柱,孟博登车。

有总督的题匾,又有状元郎亲书的楹联,聚奎楼走到了自己的高光时刻。

袁嘉谷后来的命运可谓传奇,从清朝状元一直做到云南大学教授,古今大概唯此一人。而状元楼也跟着时代的脉搏,在岁月中流变。

《滇南名胜图》出版于民国四年,即公元1915年,赵鹤清所绘制的状元楼表明,那时的状元楼只有一个门洞供人员车马交通。

状元楼位于老昆明城东城门外,居于迤东要道之上。所以,随着1910年滇越铁路的开通,更由于抗战前经迤东前往中国内地的交通变得空前繁忙,一个门洞的状元楼显然已经无法适应交通的需要,于是,门洞再增两个,车马分流,在状无楼下各行其道。

从抗战期间所拍摄的照片来看,状元楼最高层“聚奎楼”三字仍清晰可见,而此时状元楼下的道路,已经俨然通衢大道,路上人员车辆稠密,路边是汽车修理厂的铺面,不复当年赵鹤清笔下僻静街巷的感觉。

1953年,为了拓宽拓东路路面,状元楼被拆除。从康熙初年算起,经历了魁星楼和聚奎楼两个时间段的这座三层建筑,在近300年的时光变换中,终于走到了生命的尽头。状元楼被拆除后,桂林桥也沉入地面以下,仅可见一拱形桥孔。

现在,当阳光落在状元楼上,全长35公里的金汁河曲折而行,流过人口繁密的居民区,在拓东路消失于街道之下。这条1000年前开挖的河道因堤上种满黄花,“黄花入河如金汁然”而得名。

新的状元楼是2013年在原址重建的,新楼按照老楼的样式全面恢复,在郁郁葱葱的绿树中,横跨金汁河上的新状元楼显得古朴典雅,它仍然是三层楼高,一层一个拱门两个拱窗,拱门可供通行。二楼三楼描金绣彩,黄色琉璃瓦在阳光下闪闪发亮,蓝底金字的“状元楼”牌匾就悬挂在二楼楹柱之间,聚奎楼、大魁天下牌匾以及袁嘉谷当时所题的楹联都已经消失在岁月的磨砺之中了。

新状元楼现在经常举办展览等文化活动,依然履行着培育文风的初心,而它两侧的金汁河畔,则是文化氛围浓郁的滨河景观带,这里不但有以“瘦马御史”钱南园为主题的廉政文化长廊,也有保留下来的西南联大工学院旧址。每天,周围的居民或在树荫下闲行漫步,或在清风亭内弈一局棋,其乐融融。就是站在小小的清涟桥上,看着金汁河水缓缓南流,也似能听到昆明近代文化名人渐行渐远的脚步声。

新状元楼周边文化设施丰富,它的东边就是云南省体育馆,这里一直是重要体育赛事、文艺演出和全民健身活动场所;南边正对的则是尚义街,多年前,云南诗人于坚以一首《尚义街6号》名满诗坛,著名的尚义街花市就在不远处;尚义街南侧,全国重点文物保护单位,始建于元代的真庆观古建筑群以及洁白无瑕的万庆塔,在夜与昼的交割中明暗起伏,每一寸光都照亮昆明城文化的渊薮。

状元楼也并非只有金汁河原址重建的这一处。1999年,袁嘉谷的故乡石屏县就照着聚奎楼原样在当地修建了一座状元楼,再现“大魁天下”的风采,重温云南唯一一位状元的不凡经历。

从赵鹤清百年前手绘的聚奎楼,到今日重建的状元楼,物理之兴替,时代之变易,都包裹在或柔或刚的纸墨里,也潜行于高低错落的梁檩之后。